Zur Recherche für seine Autobiografie sieht sich Steve Martin Dutzende seiner früheren Fernsehauftritte an. Einer aus den späten 1970er Jahren befremdet ihn: Er spricht langsam und manieriert, findet er, er hat überhaupt keine Autorität beim Publikum. Den Auftritt anzusehen, deprimiert ihn. Erst später fällt ihm etwas auf: Kein einziger der Witze aus dem schrecklichen Auftritt war gewöhnlich. „Even though I was the one who said the lines, I did not know what was coming next. The audience might have thought what I am thinking now: ‚Was that terrible? Or was it good?’“

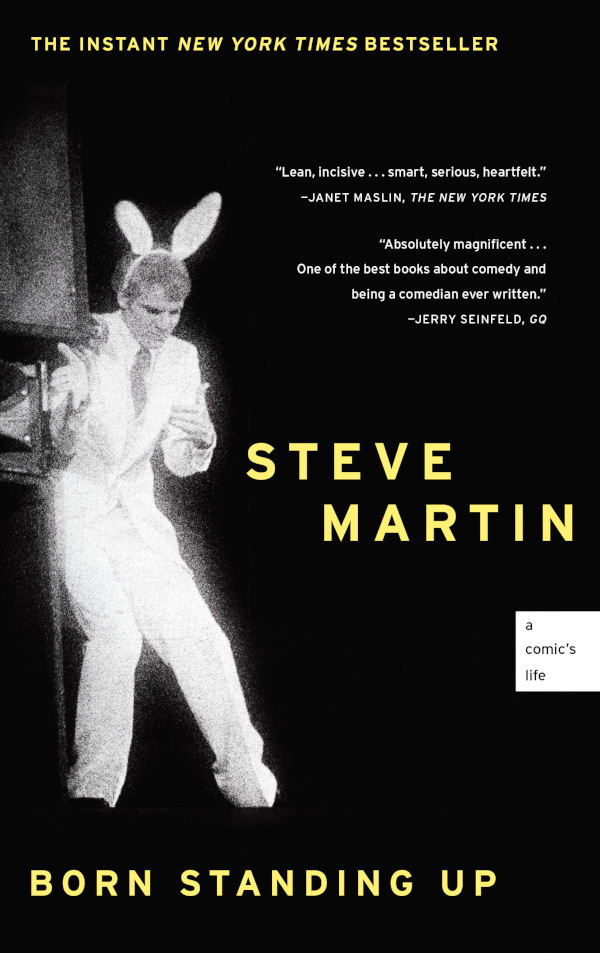

Martin beschreibt dieses Erlebnis in seiner 2007 erschienenen Autobiografie Born Standing Up: A Comic’s Life, einem subjektiven und persönlichen Werk, das trotzdem anschlussfähig bleibt und Aussagen über das Leben macht. Eine Biografie wie Stand-up selbst.

Martin beschreibt damit ein Gefühl, das viele bei der Auseinandersetzung mit dem Bühnenkünstler haben: Es wirkt alles so beliebig und irritierend, dass man sich hinterher nicht mal mehr sicher ist: Was that terrible? Or was it good? Wie diese anarchische Unschärfe in Martins Comedy entstand, zeichnet er in Born Standing Up nach.

Ja, es gab immer viel Quatsch bei Martin, so viel wird auf den gut 200 Seiten klar. Weil es keinen Backstageraum gibt, packt er in Nashville einmal seinen Kram auf der Bühne zusammen. Doch das Publikum bleibt: Es nimmt ihm schlicht nicht ab, dass die Show jetzt zu Ende sein soll. Also marschiert Martin samt Publikum zur nächsten McDonald’s-Filiale und bestellt 300 Hamburger. Ein anderes Mal lässt er das Publikum nach der Show in ein leeres Schwimmbecken steigen, er selbst gleitet oben drüber. Und wiederum ein anderes Mal geht er mit dem Publikum in einen anderen Club und schaut sich dort eine andere Show an. Es gab Raum für die anarchische Improvisation. Allerdings sollte das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Shows ansonsten bis ins kleinste Detail festgelegt waren.

Steve Martin und die „parody of comedy“

Steve Martin: Born Standing Up. A Comic’s Life. New York: Simon & Schuster 2007. 208 Seiten.

Steve Martin wurde 1945 in Waco, Texas, geboren. Früh zieht die Familie um nach Kalifornien, in die Nähe des neu errichteten Disneyland, wo Martin zu Beginn in einem Laden für Zauberartikel jobbt. Für ein Kind eine unfassbare Faszination. „Disneyland, and the idea of it, seemed so glorious that I believed it should be in some faraway impossible-to-visit Shangri-la“, schreibt er in Born Standing Up, dabei liegt der Freizeitpark quasi direkt vor der Haustür.

Im Laufe der Jahre entwickelt er seinen Act, eine absurde Comedy, kombiniert mit Zaubertricks, dem Knoten von Ballontieren und kleineren Liedern, meistens begleitet am Banjo. Als Zauberer bemerkt er: Das Publikum liebt es, wenn Tricks schiefgehen. Lässt sich diese Beobachtung irgendwie auch auf Comedy anwenden?

So entsteht Martins spezielle „parody of comedy“: Er ist ein Entertainer, der einen wenig talentierten Entertainer spielt. Ständig geht etwas schief, Witze werden nicht verstanden oder sind einfach bescheuert. Aber weil das mit voller Absicht geschieht, zünden sie eben doch. Eine typische Steve-Martin-Nummer war etwa seine „impression of the Incredible Shrinking Man“, also eines schrumpfenden Mannes. Dabei forderte er das Publikum auf, die Augen zu schließen. Wenn es sie wieder öffnete, hatte er den Mikroständer ganz hoch eingestellt. Legendär ist auch der Witz, den er speziell für eine angeblich im Publikum anwesende Gruppe von Klempnern erzählt. Es ist eine Reihung von absurdem, technisch klingendem Vokabular, vorgetragen in der typischen Kadenz eines Witzes. Niemand versteht ihn, weil er nicht zu verstehen ist. Es ist ein Metajoke, dessen Referenzrahmen, nun ja, Referenzrahmen sind. Und alle lachen mit.

„What if there were no punch lines?“

Nicht Beliebigkeit zeichnet Martins Comedy aus, sondern Kontrolle, wie er in einer kleinen, aber umfassenden Poetologie der Stand-up-Comedy auseinandersetzt: „Every second mattered. Every gesture mattered“, schreibt er. Er stört sich daran, dass Comedians den Publikum immer durch Worte, Tonfall, Körpersprache signalisieren, wann die Punchline kommt, das heißt, wann gelacht werden soll. Das Lachen verkomme dann nämlich zu einer bloßen mechanischen Bestätigung, dass ein Witz erzählt wurde. Martin verfolgt einen radikal anderen Ansatz, wie dieses wohl berühmteste Zitat aus Born Standing Up zeigt:

„What if there were no punch lines? What if there were no indicators? What if I created tension and never released it? What if I headed for a climax, but all I delivered was an anticlimax? What would the audience do with all that tension?“

Sein Glaube: Wenn der Comedian dem Publikum die Punchline verweigert, wird es schließlich selbst einen Moment zum Lachen auswählen. Nicht zuletzt aus Verzweiflung. „This type of laugh seemed stronger to me, as they would be laughing at something they chose, rather than being told exactly when to laugh.“

Bücher über Comedy

Was ist Humor, wie schreibt man einen Witz und was haben berühmte Comedians in ihren Leben erlebt? Diese Rubrik widmet sich dem, was wir aus Büchern über Comedy lernen können.

>>> Weitere Artikel

Es ist gerade kein Plädoyer für Beliebigkeit. Martin weiß genau, was er tut. Zehn Jahre krebst er auf kleinen Bühnen herum, als er seine Herangehensweise neu definiert. Doch selbst dann bleiben die Kritiken vernichtend. Die genialste Theorie nützt nicht, wenn das Publikum die Genialität nicht versteht. Inzwischen arbeitet Martin auch als Autor, etwa für die Smothers Brothers Comedy Hour. Fünfzehn Mal ist er in der Tonight Show von Johnny Carson zu Gast, dem amerikanischen Fernseh-Lagerfeuer der 70er. Fünfzehn Mal passiert – nichts. Erst nach dem 16. Auftritt haben die USA es dann kapiert.

Es folgen vier anstrengende Jahre, in denen Martin als Comedian ausgebucht ist, in denen er immer größere Arenen füllt. 20.000 oder 30.000 Zuschauer:innen für einen Stand-up-Act sind auch heute nicht die Regel. Damals sind sie eine Ungeheuerlichkeit.

Steve Martin blendet den selbstzerstörerischen Aspekt nicht aus

Mit dem Erfolg setzt dann auch die Entfremdung ein. Die großen Shows verleiden ihm Comedy und das Touren schlaucht. Und für einen, der größten Wert auf die kleinste Geste legt, fühlen sich die gigantischen Venues falsch an: „The nuances of stand-up still thrilled me, but nuance was difficult when you were a white dot in a basketball arena.“ Er will seine besten Nummern zeigen, kann kaum mehr neues Material ausprobieren. Er hat das Gefühl, als Künstler zu stagnieren.

Born Standing Up ist unter anderem deshalb so gut, weil Martin den selbstzerstörerischen Aspekt der ach so lustigen Comedywelt nicht ausblendet: die Panikattacken, die Schreibblockaden, die Zweifel, die Ablehnung, die ihm bei Castings entgegenschlägt. Die schiere Anstrengung, die Stand-up bedeutet:

„My most persistent memory of stand-up is of my mouth being in the present and my mind being in the future: the mouth speaking the line, the body delivering the gesture, while the mind looks back, observing, analyzing, judging, worrying, and then deciding when and what to say next.“

Das lapidare Fazit: „Enjoyment while performing was rare.“

So wendet er sich dem Filmbusiness zu, das er als freundlichere Welt wahrnimmt. Er schreibt unter anderem The Jerk, produziert Roxanne, erhält 2013 den Ehrenoscar für sein Lebenswerk. Heute sieht man Martin hin und wieder würdevoll gealtert in den Medien auftauchen. Er ist in diesen Momenten dann kein bisschen überdreht. Die Diskrepanz zu früher könnte nicht größer sein. Man kann das schade finden. Oder man kann ihm dankbar sein für sein größtes Verdienst: zu zeigen, dass die Vorstellung von einem „faraway impossible-to-visit Shangri-la“ falsch ist. Die bunte Wunderwelt lässt sich nämlich sehr gut erreichen. Meistens ist sie sogar ziemlich nah.